Durante um período de 2010, eu viajei pelo interior do país visitando diversas obras e plantas industriais para entender quais eram a cultura e o processo de aprendizagem da empresa onde trabalhava. A equipe era pequena. Além de mim, tinha um coitado que cuidava do curso dos “líderes”; o gerente, que vivia em pânico de ser demitido; e um espertalhão, que usava o dinheiro da empresa para fazer contatos nos exterior e empurrar a sua carreira acadêmica.

Enquanto eu estava amassando barro nas obras, o gerente e o espertalhão contrataram uma consultoria caríssima dos Estados Unidos para fazer o plano de ação da área. Sempre fui contra. Se eu fui contratado para um trabalho, minha missão era cumprir, e não terceirizar, a minha responsabilidade. Mas eu não era o gerente, então…

Calhou que o último dia da consultoria bateu com uma sexta-feira, quando voltei ao escritório de uma dessas inúmeras viagens, e me chamaram para a reunião de fechamento. Reunião em inglês, numa sala com acolchoamento até nas paredes, num hotel chique, com coffee break e o escambau.

Quando os consultores começaram a apresentar os resultados, me espantei. Eles estavam pintando um mundo dos sonhos, onde havia respeito pelas opiniões alheias, tolerância ao erro e diálogo em todas os níveis. Um mundo completamente diferente do que eu conheci: um ambiente de medo, hierarquia pesada e acobertamento de informações. Do alto da minha inocência, fui obrigado a me manifestar:

– Sorry, mr. consultor, mas quem vocês entrevistaram para fazer esse retrato?

Eles explicaram a metodologia e os públicos trabalhados, e aí entendi de onde vinha a distorção. O espertalhão, querendo fazer bonito, botou eles pra falar só com as lideranças que nunca iam dar a real. Do alto da minha inocência, fui obrigado discordar:

– Sorry, mr. consultor, mas não é bem assim que a banda toca…

E relatei o que tinha descoberto nos meus seis meses de viagem de campo. O ruim e o bom, as barreiras e as oportunidades, a realidade e as fantasias. Os consultores ficaram em polvorosa e começaram a dizer que os resultados da pesquisa tinham que ser revistos com essa nova informação e que o plano, criado, considerando uma maturidade muito maior da empresa, ia precisar ser mudado. Ao invés das diversas viagens ao exterior para fazer benchmarking na NASA, no Google e nos diabos que os carreguem, ia ser preciso intensificar o trabalho de campo e base que eu já estava fazendo.

O espertalhão viu seus sonhos caírem por terra. Sem apresentações de trabalhos em congressos internacionais, sem contatos com gente que aparecia na Você S.A., seus planos de carreira iam atrasar uns 10 anos, e, pior, ele ia ser obrigado a fazer o trabalho para o qual foi contratado. O horror, o horror.

Os consultores começaram a me pedir mais informações e no meio de uma explicação, o espertalhão tentou reverter o rumo da prosa:

– Ele não sabe o que está dizendo pois é novo na empresa- me diminuiu.

Não costumo ser dessas coisas, mas, no calor do momento, respondi:

– E ele, que está aqui há muito tempo, conduziu o trabalho de forma desonesta pois já está institucionalizado.

O sangue subiu à cabeça do espertalhão e ele, sedento do meu sangue, partiu na minha direção gritando:

– Shut up. Shut UP! SHUT UP!

Óbvio que a reunião foi encerrada na hora e todos voltamos ao escritório em silêncio. Não sei o que passava na cabeça de cada um, mas sabia que o gerente agora tinha certeza absoluta que seria demitido.

Deu o horário de sair e corri pra ir pra minha análise. No hall dos elevadores, esbarrei com o espertalhão. Ele sorriu pra mim, deu um tapa nas minhas costas e me perguntou sobre a minha camiseta. Respondi:

– É de um web comic sobre um Xamã detetive na época de Genghis Khan.

– Legal, legal. Bom fim de semana.

Quando saí do prédio algo se alterou em mim. Senti meu rosto aquecer, minha cabeça doer e minhas extremidades começarem a ficar dormentes. Ao mesmo tempo que queria me sentar, queria andar por horas, sem parar. Era como se estivesse tendo um surto psicótico, um ataque cardíaco e um derrame cerebral ao mesmo tempo.

Por que diabos aquele cara tinha me abalado tanto? Um sujeito oportunista, incompetente e desrespeitoso, jogando por terra todo o trabalho que eu tinha feito por conta de caprichos e desejos egoístas. E, para ele, todo aquele embate escandaloso não tinha passado de uma luta de telecatch, um teatro para fazer valer as suas vontades sobre as necessidades da comunidade. Ele representava tudo o que eu abominava e abomino. Era o maior exemplo do que eu não quero ver no mundo: mau-caratismo, falta de educação e desonestidade moral e intelectual. Por que diabos aquele cara tinha me abalado tanto? Eu tinha minhas razões.

Eu não saquei na hora, mas estava sentindo raiva. Uma coisa com a qual até hoje não estou acostumado. Sem saber o que fazer com esse ódio, parei numa lanchonete, pedi uma coca cola bem gelada e a bebi quase num só gole. A bola baixou um pouco, peguei meu celular, mandei uma mensagem pra um colega do meu antigo trabalho pra ver se tinha como me contratarem e, de repente, passou. Acontecesse o que acontecesse, o problema estava endereçado.

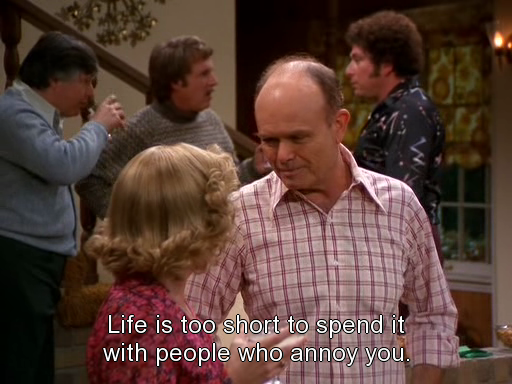

Fui para a minha análise e, como o espertalhão desejou, tive um bom fim de semana. Como dizem, a vida é muito curta pra ser passada com gente que te incomoda. E pra sentir raiva.