Arquivo da categoria: Blog

Corações e Mentes

Uma vez, no meio de um pacote de livros, me enviaram, de surpresa, dois squishy toys insólitos: um coração e um cérebro. A princípio não fiz nada com eles, mas, com o passar dos anos, eles acabaram assumindo funções bem específicas. O cérebro está no meu trabalho, em perfeito estado, ao lado do Gênio dos Smurfs, para não me deixar esquecer que é preciso, sim, usar a cabeça, mas sem querer ser esperto demais; já o coração, ah, coitado!, ficou solto pela minha casa, sem função definida, até que os gatos o acharam. Depois disso, ele some e reaparece, quando menos se espera, num estado cada vez pior.

Sempre que esbarro de surpresa com ele pelo chão, coberto de mordidas e pelos de gato, me pergunto se, enquanto meu cérebro tá lá preservadinho no trabalho, eu não estaria olhando para um vodu do meu próprio coração, mais estropiado a cada dia. Normalmente, o pensamento me passa direto pela cabeça e não volta. Porém, hoje, depois de reaparecer sem aviso, quase irreconhecível na boca da minha gata, resolvi guardá-lo num lugar seguro para protegê-lo das unhas e mandíbulas dos gatos e das ansiedades geradas pelas minhas superstições.

Óbvio que tudo isso não passa de uma manifestação dos meus medos da morte, e da patente discrepância de atenção que dou ao meu conhecimento e às minhas emoções, mas vai quê? Não custa nada usar o cérebro para proteger o coração.

O Sebo como Esporte de Contato

Pra não se render totalmente às redes sociais e não tornar os espaços físicos simples locais de retirada de livros, as livrarias independentes têm oferecido uma agenda de eventos regulares para levar os clientes às suas lojas. A Berinjela promove mensalmente um sábado de descontos que gera filas no subsolo do Edifício Marquês de Herval; a Alento e a Janela apostam em clubes do livro, lançamentos, cursos, e leituras de obras pelas próprias autoras; e a Baratos continua agitando com seus shows e discotecagens. Já a Jacaré, com um espaço menor, apostou em sábados analógicos, em que as novas aquisições não são divulgadas nas redes sociais e precisam ser conferidas in loco.

Esse sábado, fui resolver uns lances pelo Largo do Machado e decidi dar uma passada lá. Cheguei na Galeria Hollywood Center uns 5 minutos antes da abertura e já tinha gente esperando. Um jovem casal hipster, que conversava relaxadamente, e uma senhora de calça animal print, casaco marrom vintage, e um cachecol exagerado pro quase frio que assola o Rio de Janeiro, agarrada na bolsa com tanta tensão que parecia querer mostrar ostensivamente que não tinha nada a ver com o casalzinho atrás dela na fila.

O livreiro surgiu de uma sala de dentro da loja e começou a acender as luzes do estabelecimento. A senhora, pra marcar território deu dois passos à frente. Quando ele virou a chave para abrir a porta, ela já fez menção de entrar, mas ele saiu e fechou a porta na cara dela para levar o cavalete de divulgação da loja pra frente da galeria. Ansiosa, ela quase se colou na porta de vidro, batendo o pé, contando os segundos que ele levaria para voltar. Nessa hora, um cara de camisa do Bangu, trazendo a tiracolo um menino de uns 8 anos, se juntou a nós.

O menino, sem perceber o que estava rolando, se colocou ao lado da porta pra entrar. O pai, já sentindo o cheiro de raiva que emanava da senhora de calça de leopardo, tentou tirar o menino de perto dela, mas foi lento demais. A coroa já deu uma bundada na criança pra mostrar de quem era o primeiro lugar na fila.

Logo o livreiro voltou e finalmente abriu a loja. A mulher avançou pro balcão central e começou a colocar livros e mais livros embaixo dos braços. Eram tantos livros que ela parecia um polvo tentando salvar incunábulos de um incêndio na Biblioteca Nacional. Eu e o restante do pessoal deixamos ela avançar sôfrega pelas pilhas tentando encontrar não só o que ela queria ler, mas, aparentemente, o que ela também não queria que lêssemos. Me coloquei em frente a uma das pilhas, que ela já tinha esquadrinhado, e fui curtindo os livros com calma, lendo quartas capas, orelhas e prefácios, para saber não só o quê, mas se realmente iria comprar alguma coisa. Óbvio que essa lentidão ia me causar problemas.

Depois de ter passado todas as pilhas em revista, ela resolveu verificá-las novamente só pra ter certeza de não ter deixado nada pra trás. Recomeçou sua jornada pela pilha ao meu lado e segundos depois queria avançar pra minha. Resolvi traçar ali o limite e não arredei pé.

Ela, ansiosa, nem pensou em me pular, com medo que eu levasse no seu lugar alguma preciosidade, e ficou de olhos arregalados batendo pé ao meu lado. Só de sacanagem, reduzi a minha velocidade. Cheguei ao ponto de voltar a alguns livros pelos quais já tinha passado só de birra.

Ela não aguentou de ansiedade e, quase metendo a cabeça embaixo do meu sovaco, começou a puxar livros pra colocar embaixo dos seus. Nessa hora, como um assassino pego em flagrante levantei as mãos e a deixei alimentar sua compulsão consumista pseudoliterária. Quando acabou com a minha pilha, continuou até terminar a sua segunda rodada.

Enfim, ofegante e com olhar triunfante, ela se encaminhou com suas compras pro balcão. Não resisti e fui lá ver que diabos valia tanto esforço, deselegância e violência. Me espantei: os livros mais recentes da Isabel Allende e da Giovanna Madalosso; Pobre Marinheiro do Sammy Harkham; algo do Amos Oz; uns três ou quatro livros da Agatha Christie; e alguns pockets de romances metidos a espertinhos do início dos 2000, meio na linha de Melancia, Becky Bloom e Bridget Jones; nada que ela não pudesse encontrar com calma em qualquer livraria ou mesmo em outros sebos com preços até menores.

Depois de pagar, ela saiu esbarrando nos outros clientes, sem falar nada com ninguém, e sumiu de vista.

Quando saí da loja, fiquei pensando o que justificava esse tipo de comportamento? Provavelmente ela não vai ler esses livros, pelo menos não todos, nem todos por agora. Então pra que essa angústia? Aí me caiu a ficha: ela era só mais uma entusiasta do comércio enquanto esporte.

Sob a menor indicação de escassez, por mais artificial que ela possa ser, o senso de urgência se instaurou no âmago da sua alma e ela reagiu como se estivesse lutando pela sua sobrevivência. Exatamente como os atletas são movidos pela ilusão gerada pelas competições esportivas, seu único propósito era vencer, vencer e vencer.

Será que eu deveria ter lhe avisado que ninguém mais estava competindo nesse torneio que só rolava na cabeça dela? Por enquanto, melhor, não. Quando o sebo passar a distribuir luvas de boxes para os clientes, talvez seja mais seguro lhe dar esse toque.

Já ouviu a última do povo?

Ah, o povo… do povo, sobre o povo, para o povo, sob o povo. Há povos para todos os gostos e desgostos. O problema do povo, que é sempre um problema, é, ao mesmo tempo, existir e não existir. É impossível olhar para o tudo e nomear tudo o que lhe constitui. Não constitui. É uma amálgama de percepções e experiência que torna qualquer tentativa de diálogo, ou, sendo mais sincero, convencimento impraticável.

Talvez, por isso, o povo tenha tantos especialistas bem intencionados, que não fazem, nem querem fazer parte do povo. Afinal, como é possível o observador ser o objeto? Só de começar a se questionar sobre si mesmo, ele deixaria de ser parte do que estuda, o que nos impõe a impossibilidade de uma auto análise salvadora, que, alegadamente, só foi realizada por Freud, sob o pretexto de que não havia ninguém mais para analisá-lo.

Assim, o povo, essa entidade mezzo imaginária, mezzo real, é sempre colocado sob o microscópio para analisarmos a sua crise permanente e tentar encontrar maneiras de resolver seus problemas, o que o tornariam algo que não é o povo, pelo menos como o conhecemos. Porém, por mais acuradas e inteligentes que essas percepções sejam, elas nunca ajudam o povo a deixar de ser povo, pois se há um problema típico do povo é ser povo. Então, por que iríamos querer curá-lo se, por pior que sejam as suas condições de vida, é importante que haja um povo, para que nós não sejamos parte dele, povo, e, assim, possamos estudá-lo?

Entre Dois Mundos traz esse conflito com muita delicadeza, até que se derruba sobre nós como uma avalanche de culpa e realidade. Juliette Binoche interpreta com uma exatidão relaxada a intelectual bem intencionada que, como uma espiã, faz parte, mas só por um tempo, do povo, para entender o povo e tentar ajudá-lo. A sua maior crise é começar a gostar do povo e do seu avatar, por ela escolhido, interpretado com crua sinceridade por Hélène Lambert. Como não é um filme moralista, sindicalista americano dos anos 30, não há final feliz e o conflito, emanente da falta de diálogo entre o intelectual que acha que entende e quer ajudar o povo e o indivíduo, que a intelectualidade considera representar o povo, e, assim, não teria individualidade, óbvio, não se resolve.

Mas há sequer uma chance de resolução? Eu não sei, mas me lembrei muito de Tio Vania, do Tchekhov, onde o povo da fazenda sustenta o intelectual que tem direito a pensar enquanto eles são condenados a uma vida de trabalho e desespero que só poderá ser redimida com a morte e a existência de um paraíso em que eles mesmos não acreditam mais. Entre Dois Mundos é como um Tio Vania construído a partir do ponto de vista do Professor, em que a redenção vem através da loteria, com a qual o intelectual, surpresa!, não sonha. Não admira que o Anti-intelectualismo seja a força motriz de boa parte das políticas, todas um pouco fascistas e notadamente populistas, opa!, em sua essência. O intelectual desmerece os sonhos do povo ao torná-lo o foco elitista da sua capacidade e intenção analítica.

Talvez estamos olhando para a questão errada e a pergunta que devemos fazer para iniciar esse diálogo é: qual o paraíso que o povo espera alcançar e qual o paraíso que os intelectuais almejam para ele? Enquanto não pudermos sonhar com um caminho não único, mas comum, em que esse aspecto da redenção possa finalmente ser alinhado, não há a menor possibilidade de um diálogo de igual para igual.

O que a IA pode ser e o que eu não quero ser

O problema, ou benefício, da idade é ter passado por várias ondas e perceber o quanto as ondas são ondas, mas o mar permanece o mesmo. O ser humano tende a olhar tudo como espelho, mas ao invés de se refletir nas coisas, tende a reproduzir as qualidades que espera dos objetos nele próprio. É um pouco a questão de olhar pro abismo, ele olhar de volta e você se tornar o abismo.

Quando criamos a alavanca, tudo era passível (ou desejável) de ser movido por alavancas. E, assim, nos tornamos alavancas. Lembro quando o Cibercultura,do Pierre Lévy, foi o arauto da Utopia “internética” mas passou ao largo da Distopia onde nos afundamos hoje. Acho que estamos vivendo um pouco disso com a IA. Há uma pressa em reproduzir o comportamento da ferramenta (sumarizar, responder, coletar, adaptar, imitar) assim como fizemos no início da internet (expondo, conectando, absorvendo e compartilhando). Talvez o que a gente precise é justamente o contrário: ter paciência. Deixar a IA fazer os trabalhos chatos que nos sobrecarregam e repensar qual é o nosso papel no mundo.

Na verdade, a única coisa que a IA deveria fazer, para cumprir a profecia do Keynes, é assumir os bullshit jobs que ninguém deveria fazer desde o início e nos deixar descansar. Mas o engraçado é que todo mundo parece querer entregar o filé mignon pra ela. Ou, pior, queremos competir com a máquina para fazer os trabalhos que ninguém queria fazer e trabalhar 24 horas por dia vivendo a constante síndrome de people pleasing.

Na boa, isso não é pra mim. Não quero o trabalho da IA, não quero imitar, reproduzir, organizar, ou sumarizar as coisas; o que eu quero é divagar bem devagar. Enfim, sou um fiel seguidor do conselho da Tina Fey em Only Murders in The Building:

Me perdoem o ostensivo elogio à preguiça, devem ser as férias falando. 😉

O que acontece entre o primeiro e o último suspiros?

O ser humano é atormentado pela finitude. A expectativa de voltar a um estágio em que ele volte, com bastante ênfase no “volte”, a um suposto estado de não existência é o que move boa parte de nossas ações. A ansiedade de construir algo duradouro antes que esse fim chegue; o impulso instintivo aparentemente amoroso de deixar um legado genético sobre a terra antes que retornemos para baixo dela; a ânsia de pôr fim à existência dos que não nos deixam existir como queremos; e até as discordâncias literárias sobre o que escolhemos acreditar a respeito do que há depois, ou mesmo antes, da vida movem nossos comportamentos mais extremados e a nossa história enquanto (in)civilizações. Num mundo onde nos consideramos tão avançados, é surpreendente que, enquanto trocamos magicamente informações com toda a humanidade e transpomos enorme distâncias pelo ar, ainda não paramos para nos debruçar sobre o sentimento que nos deixa acordados desde o tempo das cavernas: o medo da morte.

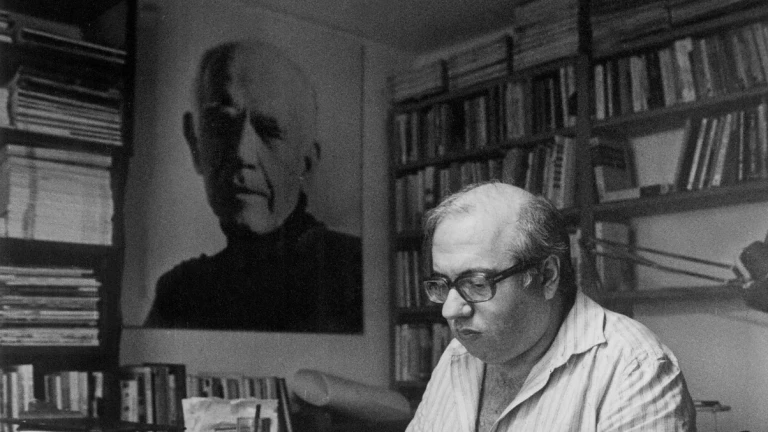

Em “O último suspiro”, Costa Gravas, aos 91 anos, cinematograficamente, parece preparar-se para dar o seu. Acompanhando a conversa entre um filósofo e um médico, ele nos apresenta histórias e questionamentos sobre o que é “A boa vida”, o título bem escolhido para o português, e a boa morte.

Porém, ao sair do cinema, emocionado com o desapego de tantos personagens cativantes que aprenderam a transcender esse medo e aceitar essa natural passagem de estado que tanto tememos, foi impossível não pensar: como é possível viver uma boa vida sem torná-la um eterno exercício de cuidados paliativos? Mais importante do que saber o que é uma boa vida, ou uma boa morte, é saber “o que é bem viver?”. A vida, mais do que um objeto de estudo ou um bem ao qual nos agarramos, é uma ação que, por mais que seja exercitada todos os dias, ainda é um completo mistério para nós. Por incrível que pareça, a vida em toda a sua óbvia e inescapável exuberância guarda ainda mais dúvidas e descobertas do que a esquiva e silenciosa morte.