(sim, contém spoilers, mas como ninguém lê isso aqui, nem sei por que estou avisando)

Tem certas coisas que dão saudades. Uma delas é a finada sessão de pré-estreia nos sábados à meia noite no Star Ipanema. Não importava o filme, lá estava eu e uns amigos abnegados, na fila, tentando comprar ingresso para assistir antes do restante da população a histórias que nem sempre valiam a pena serem assistidas depois, mesmo na TV.

Os tempos mudaram. Há muito não existem mais pré-estreias de verdade. Os filmes têm soft openings, começando a ser exibidos antes do lançamento em diversos horários e salas de cinema diferentes. E o Star Ipanema? Nem fala nisso, que me dá gatilho, foi substituído, como muitos cinemas de rua, por uma Casa & Vídeo que nem sei se ainda permanece lá.

Um dos filmes que me lembro vivamente de ter assistido numa dessas pré-estreias foi o Mulher Solteira Procura. Na época eu tinha uma paixonite adolescente pela Jennifer Jason Leigh, e juntar ela com a Bridget Fonda, numa obra do Barbet Schroeder, diretor de O Reverso da Fortuna e Barfly, tornou a pré-estreia uma questão de honra para mim.

Sim, eu já sabia que não seria um bom filme, mas ele atenderia a uma série de necessidades inconscientes que eu tinha na época e, como antigamente, gosto era uma questão privada, não tenho vergonha de confessar, até que curti a experiência ao ponto de ler o romance em que se baseou e reassistir algumas vezes no VHS.

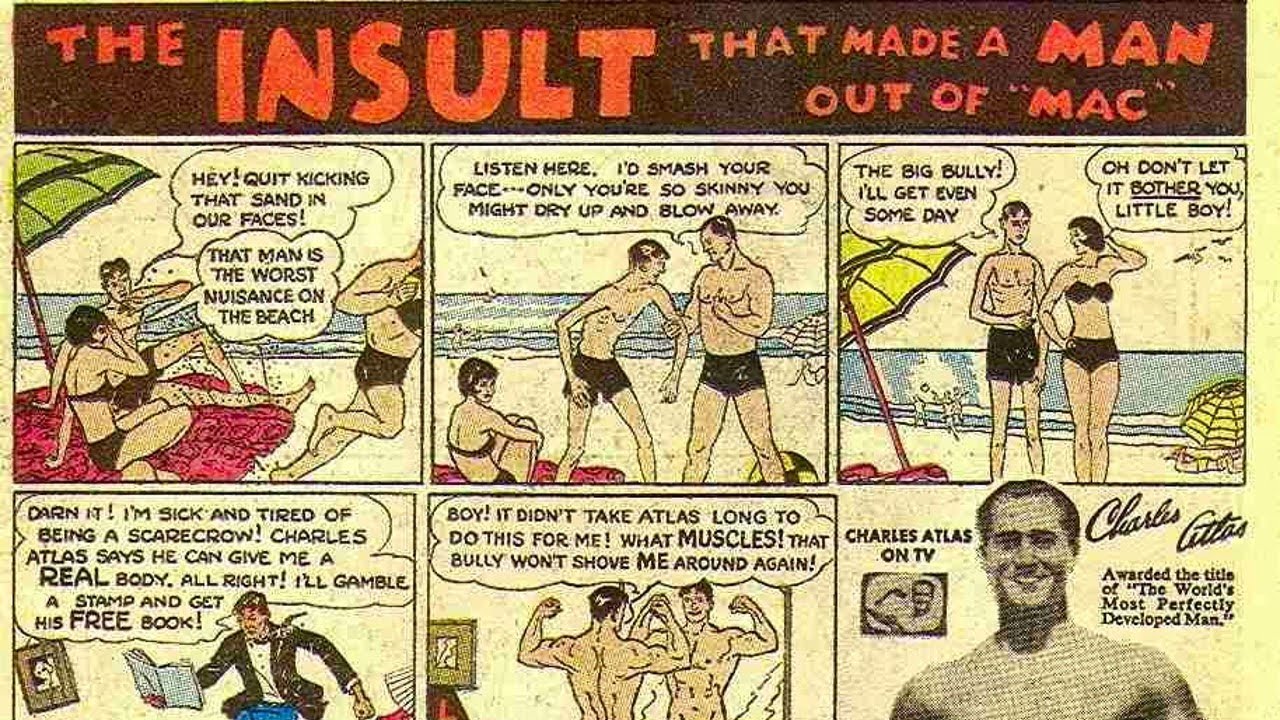

Em 1992, uma queria virar a outra

Hoje, fui a um dos poucos cinemas de rua que ainda temos no Rio: o São Luiz, que, como o Star, fica dentro de uma galeria que finge ser shopping. Mesmo sem querer, para tornar a experiência mais analógica, em vez de comprar o ingresso na Internet, dessa vez comprei no próprio cinema como fazia na época da pedra lascada. O filme? Tá, não era uma pré-estreia, mas um filme que já está há muito tempo em cartaz e quase todo mundo já viu: A Empregada, thriller dirigido por Paul Feig, que serve de veículo para Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

Engraçado que, por outras razões, durante a exibição eu não parava de pensar em Mulher Solteira Procura. As similaridades entre as histórias não são tantas, mas alguns pontos de contato geram reflexões interessantes sobre as mudanças no papel feminino na sociedade, nas suas representações na mídia, nas relações de companheirismo e poder entre as mulheres e com os homens dos anos 1990s para cá.

Em ambos os filmes mulheres parecidas fisicamente, ou tratadas como tal, vão morar juntas, e há diferenças de poder entre elas, que geram relações tóxicas, motivadas por inveja e segredos. Óbvio que há nas histórias movimentos de troca de papel que não saem como o previsto, porém a resolução e a origem dos conflitos nas histórias diferem, o que mostra o que mudou, e, também, o que não mudou.

Em 2025, é o olhar masculino que tenta torná-las iguais

Sim, a competição entre mulheres ainda existe e suas relações são carregadas de comparações negativas especialmente nos papéis tradicionais familiares e sociais, porém a causa desses conflitos e a sua resolução mudou nesses 30 anos. Como se estivéssemos utilizando a técnica dos 5 porquês, para identificar as causas raiz dos problemas, estamos nos aprofundando nas razões que geram essas animosidades desnecessárias que destroem a sororidade e trazendo resoluções diferentes para resolvê-las. Em 1992, relação entre as mulheres se tornava perigosa por traumas familiares, com uma explicação psicanalítica rasteira; em 2025, é a masculinidade tóxica e o sexismo estrutural, se aproveitando de múltiplas fragilidades, que jogam as mulheres umas contra as outras, na busca justificada, mas egoísta, pela sobrevivência individual.

Óbvio que os cenários e estilos são diferentes. Mulher Solteira se pretende como um thriller mais sério e se passa numa terceira onda, quase pós, feminista; enquanto A Empregada parece até mais retrógrado com um bando de trad wives oprimindo uma trabalhadora precarizada, mas tem mais humor, nada surpreendente se tratando de um filme do diretor de Missão Madrinha de Casamento.

Agora se tem uma coisa que realmente uniu os dois filmes foi o prazer de vê-los no cinema e com um público vivo reagindo a sustos e viradas de roteiro. Como toda a história de vingança e libertação, é sempre melhor vivenciá-la em grupo. Rimos juntos das partes despropositadamente cômicas, nos assustamos juntos com os perigos vividos pelas protagonistas, e vibramos em uníssono com as suas vitórias. Assim, como fiz em 1992, saí do cinema, ciente que não foi um filme bom, mas, mesmo assim, curti demais.

Aproveitei a livraria aberta no caminho de casa e comprei o livro para vivenciar novamente a sua história. Afinal, quando as mulheres conseguem se libertar das relações e dos algozes que as oprimem, mesmo na ficção, de uma certa maneira, nos libertamos todos.

Agora, estou curioso para ver, espero, novamente num cinema de rua e com uma plateia animada, como esse mesmo conflito será representado daqui a uns anos. Qual será o novo porquê que precisaremos enfrentar em prol da sororidade?