O problema de escrever é que o texto só tem dois estágios: pronto e não-pronto. A gente batalha nele (ou com ele) quando está não-pronto até cansar, e, enfim, dizemos pra nós mesmos: “Não aguento mais. Pronto!” Aí publicamos, e mentimos pra todo mundo que está pronto, apesar de nunca estar. Porém, quem lê acha que está pronto e às vezes fantasia que vai conseguir escrever algo assim “tão pronto”, como o que acabou prontamente de ler. Aí, meio sem querer querendo, começa a escrever e descobre, de pronto, que o que escreve nunca vai ficar pronto, mas aí já é tarde demais. Assim, a história termina ou, quem sabe, começa. E pronto. Pronto! Pronto?

Arquivo do Autor: Lisandro Gaertner

O Comunismo Punk Rocker Decolonial de Superman

Essa semana, num grupo do Whatsapp, compartilhei algumas imagens da 2a. edição de Absolute Superman e surgiu a inevitável pergunta: “O Superman virou comunista?”.

Taí algo difícil de responder, especialmente considerando a trajetória de quase 90 anos do herói.

Superman foi criado por dois jovens judeus, filhos de imigrantes, e vítimas de antissemitismo nos estertores da Grande Depressão. Originalmente não era o escoteiro azulão que a maioria de nós identifica. Ele era um vigilante, mal visto pela polícia, que lutava contra os gangsters e políticos corruptos que infestavam Metropolis e os Estados Unidos. Na Segunda Guerra foi usado na luta contra o fascismo e o nazismo, sempre se posicionando ao lado dos, como brincávamos quando crianças, fra(s)cos e (c)o(m)primidos.

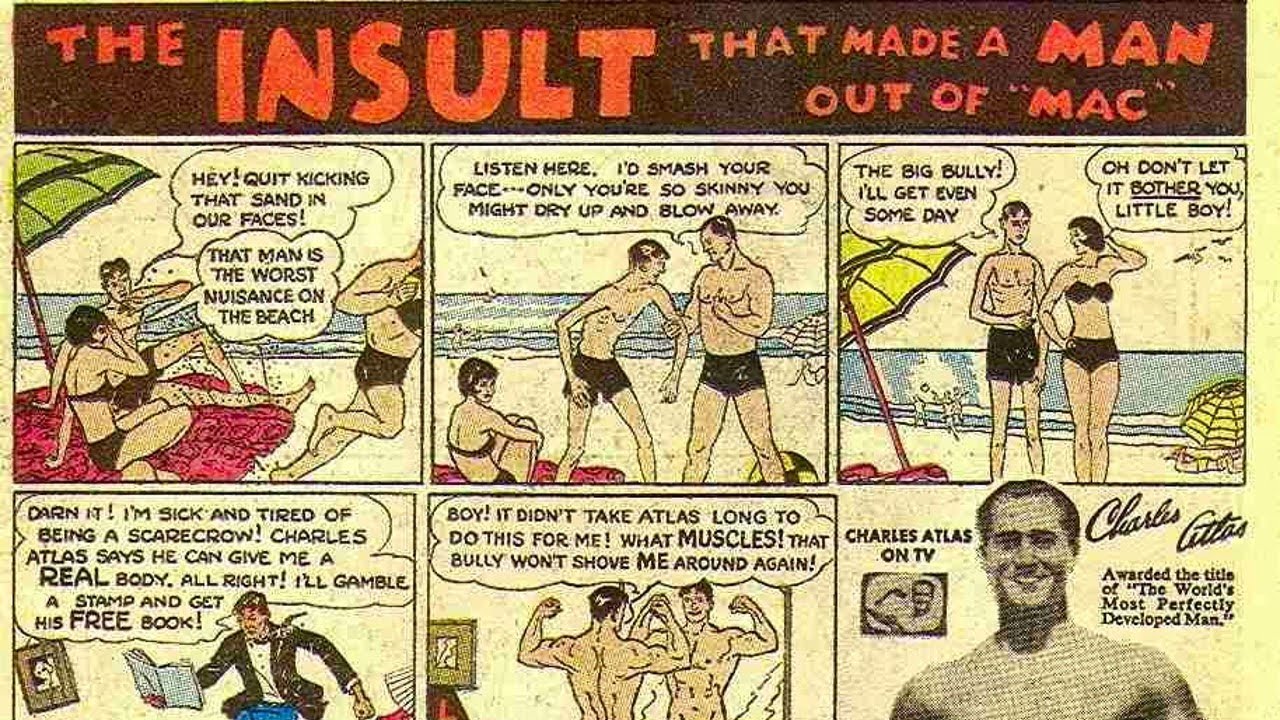

O mais interessante é notar que a sua criação bebe em fontes sempre relacionadas a conceder poder ou liberdade aqueles que são alvo das forças tirânicas, desde o jocoso fisiculturista Charles Atlas, que prometia aos meninos fracos poderem revidar contra seus bullies, até Moisés, que, vindo de uma família de judeus escravizados, foi criado pela realeza egípcia até se tornar o libertador do seu povo. Com base nessas referências, a história do Superman sempre foi ligada a proteger aqueles com menos recursos, poder, e possibilidades.

Charles Atlas contra a opressão dos ratos de praia

É claro que a figura foi usada ideologicamente. À beça. Dos anos 1950 aos 70, quando os Estados Unidos se proclamavam os grandes libertadores do mundo, lá estava ele defendendo A Verdade, A Justiça e o American Way of Life. Mas nos 1970s a porca torceu o rabo, e, como todo mito, Superman teve que se adaptar ao seu ambiente.

Depois do escândalo de Watergate, a confiança dos americanos em suas próprias fantasias ficou abalada, o governo passou de aliado à vilão, e Superman foi instado a tentar resgatar o sentimento patriótico. Foi nesse momento quando surgiu a versão seminal de Christopher Reeve, cercada de bandeiras estreladas, defendendo o “presidente” no salão oval e, inclusive, devolvendo a cúpula à Casa Branca, destruída por Zod no segundo filme da franquia. Porém, mesmo com tanta propaganda, era claro que algo havia mudado.

Lex Luthor, interpretado cômica e genialmente por Gene Hackman, não era mais aquele protótipo de cientista hipertecnológico com jeitão de Soviete Supremo. Ele era um esperto cientista, sim, mas que ambicionava se tornar um grande empresário do ramo imobiliário (como um certo presidente fascista e laranja que conhecemos). Seu plano maléfico era enriquecer com as terras baratas que comprou no deserto da Costa Oeste americana, que hipervalorizariam após ele jogar um míssil nuclear na falha de San Andreas. Essa crítica ao “sonho americano” teve seu apogeu cinematográfico no fraco “Superman: Em Busca da Paz”, em que ele, indo além da luta contra o crime, se empenha na missão de acabar com o arsenal nuclear do mundo.

Nos quadrinhos essa mudança foi ainda mais contundente. Lex Luthor se tornou um empresário respeitado vivendo no limite da legalidade, que eventualmente se torna presidente nos anos 1990s (como são incríveis esses paralelos). Essa supremacia Luthor, somando-se a outras questões, acaba levando Superman, na defesa da sua condição de imigrante, ainda em prol do povo mas contra o status quo, à abdicar da “cidadania” americana que, cá entre nós, ele nunca teve.

No século XXI, as mudanças continuaram e em maior velocidade. Refletindo a confusão dos Estados Unidos, e do mundo, sobre como se organizam as novas estruturas de poder, Lex Luthor virou um pastiche de Mark Zuckerberg, na interpretação de Jesse Eisenberg, que inclusive interpretou o vilão, quer dizer, fundador do Facebook em a Rede Social. E nos últimos anos, vimos até o Superman ser tratado como inimigo do governo americano, na péssima versão do Zack Snyder, e, recentemente, se proclamar um punk rocker sob a competente e reverente direção de James Gunn.

O mal absoluto sempre é relativo ao mal do momento

O que enfim nos leva à nova versão (comunista?) do Superman Absolute.

Nessa nova releitura, ao contrário da mitologia tradicional, Superman não é filho da nobreza de Krypton, mas de sua classe trabalhadora, e vem para a Terra com a missão de libertar os humanos da opressão que ele mesmo sofreu em seu planeta natal. Lois Lane faz parte das forças paramilitares de uma corporação que domina e precariza imensas quantidades de pessoas para extrair riquezas do nosso planeta, mas começa a se afeiçoar a esse revolucionário que seus chefes perseguem. Com esse set up, talvez chamar ele de comunista seja anacrônico. Para usar um termo mais na moda, talvez ele seja decolonial.

O engraçado é que, quando comecei a organizar esse pensamento, me lembrei muito do jogo de RPG da DC nos anos 1980s. Nele os personagens, além de seus atributos físicos e poderes, tinham motivações. Alguns buscavam justiça, como o Batman, outros estavam ali pela diversão ou por terem que arcar com poderes indesejados, mas o Super tinha uma motivação bem peculiar: fazer o bem.

Mas o que diabos é fazer o bem? Simplificando pacas, fazer o bem é ser ético. E agir eticamente irá variar dependendo do mal que nos cerca. Em uma época, é lutar contra esquemas de corrupção policial e governamental; em outras, é derrubar ditaduras; mais pra frente é desarmar ou alimentar o mundo; ou, como agora, é simplesmente ter o coração aberto e confiar nas pessoas e ser decolonial, lutando pelos povos oprimidos pela ganância e exploração da natureza e do trabalho precarizado.

Alimentar o povo do Rio de Janeiro é a epítome de fazer o bem

Por isso, respondendo à pergunta do colega, não acho que essa nova versão seja um Superman comunista. Só estamos vivendo num mundo em que relacionamos parecer ser “comunista” ou punk rocker com ser “bom”, e, assim, o Super, como símbolo dessa bondade, se adequa às nossas fantasias de salvação.

Luto, memória e (i)mortalidade

No seu livro Imortalidades, Eduardo Gianetti asperge uma discussão em robustas gotas sobre como lidamos com a morte. Se espelhando um pouco no modelo de O Mal Estar na Civilização de Freud, ele sugere como estratégias mais comuns para encarar o nosso inevitável destino: crer que há algo depois da ou na própria vida que lhe conceda um propósito externo; deixar um legado para que futuras gerações evoluam a partir dele e, por que não?, também celebrem o que você construiu; viver o momento, numa busca desenfreada pelo prazer mundano ou se entregando à plenitude mística do presente; e, enfim, algo não previsto por Freud, literalmente tentar viver pra sempre, seja congelando seu cérebro, através de clonagem, ou fazendo o upload da sua consciência para o mundo digital.

Apesar das estratégias terem contextos e ferramentas diferentes, todas almejam um mesmo objetivo: a manutenção perene da consciência. E é aí que a questão emperra um pouco pra mim. O que diabos é essa tal consciência? Consciência é ter a percepção de um EU separado do mundo? Consciência é uma espécie de alma que nos torna únicos? Consciência é apenas a oportunidade de interagir de forma proposital com a realidade, tendo “ciência em conjunto” com os elementos que circulam ao nosso redor? Ou, num movimento inverso, consciência é poder desfrutar da experiência do seu mundo interior?

Fica claro que a consciência, em todas as suas possíveis manifestações, tem um ponto central: o ego. A diferenciação, a separação entre um mundo interno e externo, a agência proposital, a possibilidade de exercer a sua posição sobre o mundo e como uma criança frente a um cimento fresco poder escrever sobre ele o seu nome.

Sempre tentando permanecer “forrever” (sic)

Se a nossa consciência depende dessa separação do nosso ambiente, no qual se incluem outras consciências, o que nos diferencia é justamente o que nos permite ter um mundo mental à parte, que promove diferentes ações e reações na nossa relação com a realidade. E esse mundo exclusivo é uma direta consequência das experiências únicas que vivemos: nossos traumas, conquistas e imaginações; tudo o que sentimos, passamos, sofremos; e, especialmente, aquilo que significamos sobre o que sentimos, passamos e sofremos. Afinal, se fôssemos uma grande massa única compartilhando as mais diferentes experiências, como ocorre com a humanidade na série Pluribus, poderíamos considerar sermos uma consciência de fato?

A consciência é, assim, um ato egoísta. Para ser diferente do resto do mundo, o que você vive precisa ser só seu, e o cofre que protege essa riqueza única é a memória. Se o valor de toda a nossa consciência reside na memória, perdê-la pelo tempo, por morte, por doença, ou pelo apagamento social/político, é uma verdadeira ameaça à vida. Esquecer ou ser esquecido são como morrer.

Enquanto assistia a Train Dreams, percebi que boa parte dos filmes indicados ao Oscar esse ano tratam dessa relação entre memória, luto, e (i)mortalidade.

Em Hamnet, a memória do filho morto é preservada pela sublimação do luto na forma de um legado inquestionável; em O Agente Secreto, uma cadeia de múltiplos lutos precisa ser trabalhada a partir de uma perspectiva histórica para a preservação de uma consciência de indivíduo, família e nação; em Valor Sentimental, as diversas relações das ascendências com a morte lutam por serem discutidas para curar os relacionamentos ainda existentes; e em Train Dreams, que suscitou essa reflexão, a memória se infunde com a natureza, deixando as nossas marcas sobre o ambiente que degradamos e que, em reação, se defende e vinga(?) de nós.

Somos mais do que o registro das nossas passagens?

Cada um desses filmes se esmera em trazer reflexões sobre como a nossa busca pela permanência e pela resolução dos lutos passados (ou futuros) se torna constitutiva não só de uma memória e consciência individuais, mas coletivas, se estendendo por gerações familiares, por florestas, pelo teatro e pela história de nações.

Não é surpresa que o ato de lembrar esteja tão em voga. Num mundo em que o excesso de informação faz um dumping do valor de todas as experiências, em que confundimos a vivência dos outros com as nossas, em que a história é distorcida por propósitos vis, e em que o mundo externo retira nosso tempo de viver em nossos mundos internos, o que está em risco não é apenas a nossa atenção, mas a memória que justifica a nossa consciência e representa a nossa vida. Por isso, é tão importante valorizar como lidamos com o que lembramos do que é e do que foi; do que é meu, seu e nosso; e do que nos define como seres humanos.

Talvez, para complementar o belo livro de Gianetti, além da preservação da consciência, precisemos nos debruçar sobre como fazer de nossas memórias objeto de perpetuação. Quem sabe, em vez de lutar pela impossível vida eterna (física, mental ou social), tenhamos mais sucesso e mais tranquilidade nas nossas existências ao mirar na preservação da memória. “Ser ou Não Ser”, sim, é a questão, mas lembrar e ser lembrado talvez seja o mais próximo que possamos chegar dessa desejada permanência.

Sobre não fazer nada nas férias e o poder das duplas negativas

The Fly Guy, lembram dele?, sabe mesmo como aproveitar as férias

As férias se aproximam do fim e, com elas, caem por terra todas fantasias do que achava que ia, mas sabia que não ia, fazer. Porém, posso afirmar com segurança, fiz avanços significativos no campo de nada fazer:

- Terminei de ler How to Do Nothing, que na verdade deveria se chamar How to Do Something Else, o que não se trata de uma crítica negativa, mas de uma recomendação;

- Entrei em The AI Survival Club da Catharina Doria, onde lemos em janeiro Mulheres Invisíveis, e participamos de um encontro online muito rico e cheio de gente esperta;

- Visitei os restaurantes do coração, comi o Sanduíche Especial do Parada de Copa, o Chicharrón de Lulas do Ceviche, os frios do Talho Capixaba e os pasteis do bar Urca;

- Fui bastante ao cinema e, por conta disso, pensei em escrever várias críticas:

- uma sobre como A Useful Ghost, Foi Apenas um Acidente, O Agente Secreto, e Valor Sentimental reforçam a importância do cinema como ferramenta mnemônica contra o trauma e sua repetição;

- outra sobre Morra, Amor e Se Eu Tivesse Pernas te Chutaria e a ressignificação da maternidade;

- e finalmente uma relacionando Hamnet e o livro Imortalidades do Eduardo Gianetti sobre o luto pelos entes queridos e o luto antecipado das nossas próprias mortes como a ferramenta maior da construção da nossa cultura.

- Enquanto fazia meus rascunhos e anotações, pensei: “quem vai querer ler a respeito?”, e, ciente da resposta, desisti e guardei essas observações só pra mim;

- Mas mesmo assim escrevi umas notas, umas crônicas para o República e fiz até uma homenagem especial à morte do Maneco;

- Por falar em Leblon(?), participei da atualização do meu curso de Meditação Transcendental e voltei a meditar com regularidade, exatamente como David Lynch sugeriu;

- Visitei muitas livrarias, tanto uma nova (a bela Ceci na Urca), como as velhas companheiras de guerra (Baratos (não mais da Ribeiro), Mar de Histórias, Brasil 2001, e Travessa (a de Ipanema)), e comprei alguns livros, com parcimônia;

- Tentei exercer a mesma parcimônia nos projetos que se apresentaram pra mim, ou que surgiram na minha cabeça. Até resisti com afinco, mas fui subjugado pela minha inescapável vontade de inventar sarna pra me coçar, e, óbvio, acabei meio que me envolvendo em dois ou três novos e embrionários projetos de publicação e com uma oficina de fanzines;

- No mais: joguei RPG (mas não o sistema que eu queria); fiz Pilates (com a professora que saiu da academia que eu frequento ou frequentava); tentei jogar basquete (e me contundi); mas ainda consegui caminhar bastante (e criei bolhas nos pés).

Pode até parecer que fiz muita coisa, mas, na verdade, seguindo o exemplo do How to Do Nothing, não fiz nada (que fosse produtivo aos outros). Ou, por outro lado, pode até parecer que nada foi feito, mas esse período serviu, pelo menos, como um excelente exercício para um ano regido pelo Enforcado, em que preciso dar uma pausa (forçada ou voluntária) e rever minhas perspectivas.

Vou considerar, então, que foi um sucesso total; afinal não foi pra isso que as férias, ou melhor, a vida foi feita?

As Helenas do Leblon versus o(s) revolucionário(s) da São Salvador

Por uma dessas coincidências quase folhetinescas, nesse domingo, eu amanheci no Leblon, exatamente no dia seguinte à morte de Manoel Carlos. E nada disso foi motivado pelo passamento do novelista mais importante do bairro. Eu estava no prolongamento ficcional de Ipanema para um compromisso marcado com antecedência: minha última aula do curso de meditação transcendental às 8 da manhã. Programa mais Helena do Leblon, impossível.

Óbvio que ao saltar na praça Antero de Quental, a minha percepção já estava completamente maculada pela perda. Assim, pelo caminho do curso, meus olhos passaram a procurar tudo o que fizesse coro ou contradissesse a obra do Maneco.

Primeira dissonância: a população de rua. Invisível nas novelas, ela acordava ostensivamente sob as marquises, na frente da saída do metrô, se espalhando pelo bairro em profusão, mas de forma discreta e recolhida. Para tentar me seduzir a tornar a realidade brutal mais próxima de uma cena deletada de Laços de Família, um homem sem teto, vestindo um tubinho vermelho colado ao corpo, se fazia de guarda de trânsito, organizando o já tumultuado cruzamento entre a Ataulfo de Paiva e a Bartolomeu Mitre. Por sorte não foi atropelado. Até quando vi.

Primeira ressonância: o silêncio quase figurativo. Era cedo, mas havia movimento pelas ruas. Bastante. Pessoas passando com compras de supermercado; pessoas indo para praia; pessoas conversando sem fazer barulho, como se fizessem figuração para uma cena que, eu sabia, estava lá, mas não conseguia precisar. Para resolver o mistério, fiz com os olhos o caminho que a cenografia, os figurinos, e a iluminação pareciam me indicar e, enfim, encontrei a cena de Maneco: um jovem casal com um carrinho de bebê tirando uma selfie com o filhote. Detalhe: os três de óculos escuros.

Durante a meditação, precisei ficar desviando das Helenas do Leblon que surgiam como pensamentos intrusivos no meio do meu mergulho pelas águas profundas do meu inconsciente. Como elas conseguiam se manter financeiramente se eram tão pouco profissionais em suas carreiras? Por que todas eram mães tão tóxicas que não percebiam como prejudicavam tanto suas filhas ao mimá-las? O que as levava a se envolver por tanto tempo com indivíduos imoralmente priápicos até aceitarem o amor das bem-aventuradas moscas mortas que se humilhavam por elas? Por que todas suas amigas eram pobres, conseguiam morar no Leblon e tinham namorados/maridos impotentes? O que lhes dava o direito de serem patroas tão racistas e por que nunca foram denunciadas por suas empregadas domésticas? Ah, e, por último, por que diabos o Maneco afirmava serem elas inspiradas por Helena de Tróia? Homero me salve!

O curso acabou, me deixando ainda com um zumbido mezzo troiano mezzo leblonense nos ouvidos. Novamente à mercê da Ataulfo de Paiva, já com o dia alto, Leblon veio com força total para cima de mim. Pessoas bem-vestidas tomando brunch em mesas nas calçadas sem serem importunadas; pessoas aparentemente cultas lendo jornais de papel ou discutindo livros cuidadosamente dispostos entre mimosas e croissants; pessoas veranis fazendo compras modestas em pequenos comércios que, com certeza, não têm como pagar o aluguel do metro quadrado mais caro do Brasil; pessoas saídas de sites de fofoca, acompanhantes, ou notícias estacionando carros, atravessando ruas, sendo banais. Sim, esse foi o retrato 3×4 que o Leblon me apresentou como identidade pós morte do seu criador: uma cena super produzida de cinema sobre banalidades sem propósito.

Sem me encaixar naquele cenário e sem saber o que fazer por ali, peguei o metrô e fui me refugiar onde eu fazia sentido como pessoa. 17 minutos e 7 estações de metrô depois, eu estava na praça São Salvador. O chorinho já começava a tocar seus primeiros acordes; as primeiras garrafas de Heineken do dia começavam a ser abertas; e os primeiros revolucionários de ar-condicionado enfrentavam um sol infernal nas mesas dos bares e nas calçadas planejando as últimas revoluções que nunca iriam acontecer.

Frente a todo esse espetáculo, que eu, de certa forma, também ajudo a ressignificar em contos e crônicas, me perguntei: quem sou eu para falar mal do Maneco e de seu bairro inventado? Não é porque eu não me sinto à vontade na barriga do seu cavalo leblonense que eu não faça parte do mesmo exército que busca resgatar Helenas ficcionais que nunca poderão ser salvas. Sim, o curso acabou, mas ainda tenho muito para meditar.

Marty McFly, mártir da Geração X

Como tantos de nós, nascidos entre 1965 e 1980, Marty, criado por conta própria, foi obrigado a viajar pelo tempo, do passado ao presente e de volta para o futuro, para resolver os problemas da sua família boomer disfuncional.

Quando ele achou que estava tudo resolvido, surpresa!, mais um chamado, agora para resolver os problemas de seus filhos millenials.

Se isso não o torna a epítome da Geração X, não sei o que melhor pode nos representar. Quando será que ele terá um tempo para poder realizar os sonhos que deixou para trás em nome dos seus antepassados e da sua descendência?